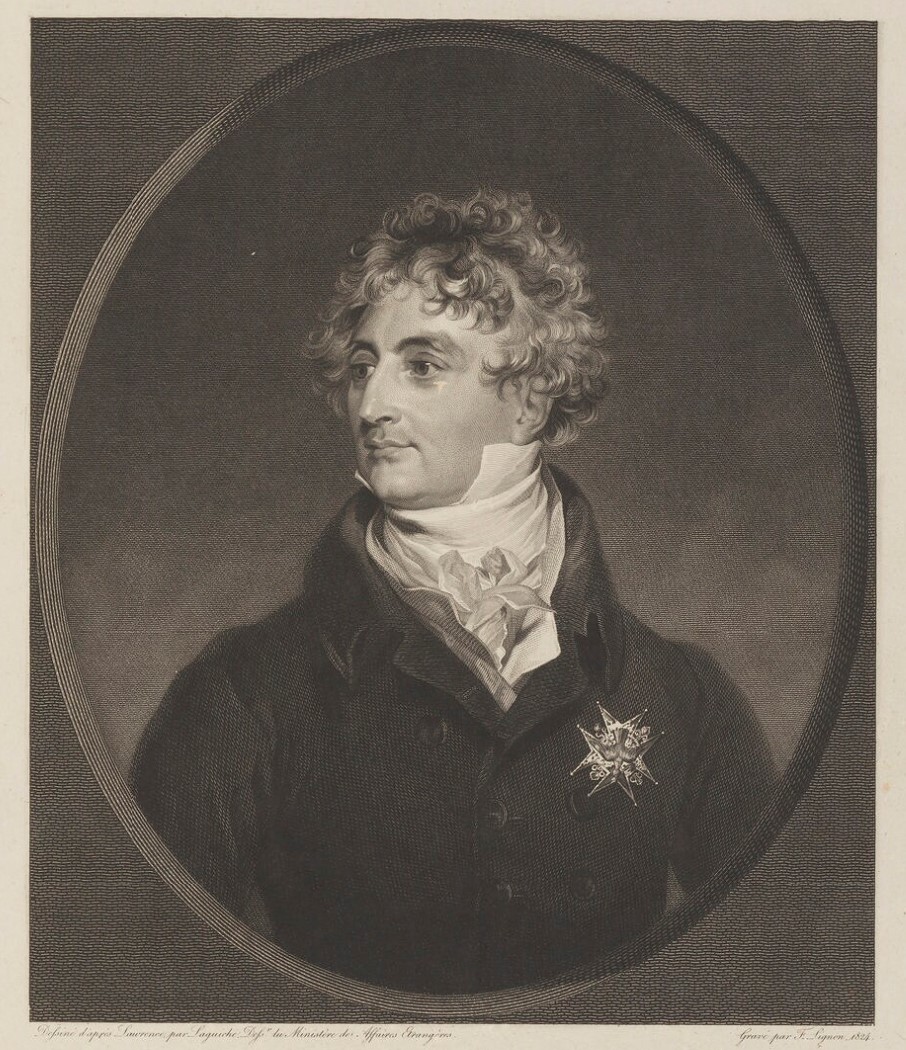

Armand-Emmanuel du Plessis, Duc de Richelieu (25 сентября 1766, Париж — 17 мая 1822), племянник широко известного кардинала Ришельё, 2-й и 5-й Премьер-министр Франции, командир лейб-Кирасирского Его Величества полка, генерал-губернатор Новороссийского края и градоначальник Одессы. Интересный был товарищ.

❀

Будущий градоначальник Одессы был единственным сыном четвертого герцога, иными словами, внуком маршала Ришелье. Маршал не любил своего сына, но внука обожал. "У Армана все мои достоинства и ни одного из моих пороков", - восторженно говорил он. Бывали, впрочем, у маршала вспышки гнева, которые, с точки зрения современной педагогии, едва ли могут быть одобрены. Так, однажды, после большого карточного выигрыша у короля, он подарил внуку сорок луидоров. Недели через две маршал встревожился: верно, Арман сидит без гроша? Честный внук изумился: как без гроша, а сорок луидоров? Маршал в бешенстве швырнул деньги нищему за окно: вот до чего дожил - мой внук не истратил сорока луидоров за две недели! Это рассказывает в своих воспоминаниях один из родственников Ришелье.

❀

Пятнадцати лет от роду бережливого внука женили на 13-летней дочери герцога де Рошешуар. Подобные браки в ту пору были приняты. Вспоминать, однако, по этому поводу Амура и Психею не надо. Психея была безобразна, как смертный грех: уродливое лицо, горб на спине, другой горб на груди. Тридцатью годами позднее герцог Ришелье представил свою жену императору Александру I. Царь был в ужасе: "Что за урод! Господи, что за урод!" - сочувственно говорил он приближенным: Александр Павлович искренно любил герцога. Понять причины этого брака невозможно. Рошешуар-Мортемары, потомки лиможских виконтов, - одна из самых родовитых семей Франции, но какой еще знатности нужно было наследнику десяти титулов! Не нуждался Ришелье и в деньгах своей жены: маршал завещал ему состояние, приносившее 500 тысяч ливров ежегодного дохода.

Правда, и брак был своеобразный. В вечер бракосочетания новобрачный отправился в свадебное путешествие один, или точнее - в сопровождении гувернера. Путешествовал он полтора года, затем вернулся, сделал визит жене и опять уехал. Так продолжалось почти всю жизнь супругов. Эмиграция разлучила их на долгие годы. По словам их родных, герцог и герцогиня очень уважали друг друга. Но, кроме уважения, между ними ничего не было.

читать дальше

Всем известна генеалогия рода Ришелье. Прославленный кардинал был старого, но незнатного дворянского рода. Он пожаловал себе герцогство, а равно и десяток других титулов: его потомки одновременно герцоги де Ришелье, герцоги де Фронсак, князья де Мортань, маркизы де Понкурле, графы де Шинон, бароны де Альбре и т. д. Все эти титулы и свое огромное богатство кардинал завещал внуку своей сестры. Сыном второго герцога был маршал де Ришелье, тоже достаточно нашумевший в мире. Он прожил 92 года и оставил о себе не слишком добрую славу - в стиле не то Петрония, не то Толстого-Американца. Таков же, в менее шумном варианте, был его сын, проделавший быструю военную карьеру: он семи лет от роду был полковником драгунского полка; этому удивляться по тем временам не приходилось: полковому командиру семилетнего драгуна шел двенадцатый год. "Надо быть очень осторожным в выборе своих родителей", - говорил Гейне. Но зато если выбор сделан удачно, то обычно можно быть спокойным за будущее, когда оно не приходится на революционное время.

По-видимому, придворная жизнь не понравилась молодому Ришелье (тогда еще графу де Шинон). Близкий к нему человек рассказывает, что его раздражали злоупотребления, он хотел многое переделать ("reformer les abus"). Если бы искоренять все abus, то и сам он не был бы 19 лет сановником. Вероятно, ему и это приходило в голову: в отличие от своих предков, он был совестливый, печальный человек, лишенный любви к блеску и этикету.

Популярностью при дворе молодой Ришелье не пользовался. Он не любил света, Париж и Версаль ему не нравились. Пытался он сблизиться с непридворными, передовыми людьми, но из этого ничего не вышло. В их обществе он был чужим - очень вредила ему застенчивость. Ришелье много путешествовал, много читал, изучил несколько иностранных языков (впоследствии он совершенно свободно говорил и по-русски). Числился он на военной службе, служил сначала в драгунском, потом в гусарском полку. Разумеется, военная карьера его шла весьма успешно: не следует думать, что 25-летние генералы появились только в пору революции. В таком же возрасте и при старом строе мог стать генералом человек с именем и со связями герцога Ришелье. Но тут скрывалась трагедия, которая в нынешнем мире большого сочувствия не вызовет: никакой войны в ту пору не было.

В эту пору в большой моде оказалась Россия. Тяга на русскую службу в годы второй турецкой войны была очень велика. Отчасти объяснялась она престижем и славой императрицы Екатерины II. Но идейную сторону этого увлечения преувеличивать не надо. Граф де Дама в ответ на вопрос, почему, собственно, он предложил свою шпагу русскому, а не турецкому правительству, ответил: "Потому что если я провинюсь в России, то мне отрубят голову; а если я провинюсь в Турции, то меня посадят на кол". Дама действительно стал офицером русской армии. Добивались того знатнейшие французские аристократы: Тремуйли, Тальмоны, Булье, Ланжероны и др. Был в числе кандидатов и молодой Ришелье.

Окончательно решилось дело в Австрии. Не надо думать, что Ришелье бежал из Парижа в пустыню. Он бежал в Вену: очень любил этот город. Там у него были большие связи; по бабке своей, принцессе де Гиз, он приходился родственником самим Габсбургам. 10 сентября 1790 года Ришелье обедал у знаменитого князя де Линя, с сыном которого его связывала тесная дружба. Как раз во время обеда к князю прибыл с письмом от Потемкина курьер, офицер русской службы. Он разговорился с молодыми людьми и сообщил им важную новость (в ту пору военные тайны соблюдались плохо): русская армия готовится к штурму Измаила. Крепость эта почти неприступна, и защищает ее сераскир, человек очень храбрый, - дело будет серьезное.

- Мы только переглянулись, - рассказывает сам Ришелье, - и тут же приняли решение. Оно, разумеется, заключалось в том, чтобы принять во что бы то ни стало участие в штурме Измаила.

Прежде всего, нужно было получить разрешение Потемкина. Его главная квартира находилась в Бендерах. Туда и понеслись Ришелье и де Линь, именно понеслись: дорогу из Вены в Бендеры они проделали в девять дней - скорость, по тем временам, огромная. В Бендерах их встретил молодой француз из того же круга, упомянутый выше граф Дама. Он уже состоял на русской службе, был лично известен Потемкину и на свою ответственность повел своих товарищей прямо к князю.

Ришелье оставил описание этого своего визита, сожалею, что не могу привести его целиком. Потемкин жил не во дворце - какие уж дворцы в Бендерах - но в большом доме, еще недавно принадлежавшем турецкому паше. В первых гостиных было много офицеров, не имевших доступа к главнокомандующему. В последний зал проникнуть было труднее. Это была огромная комната, освещенная бесчисленными свечами. В ней стояло около пятидесяти офицеров в полной парадной форме. Под балдахином находился огромный диван. На нем было шесть дам - красавицы, как на подбор. Тут же сидел "в широкой шубе, напоминавшей халат", огромного роста величественный человек, князь Потемкин-Таврический.

Ришелье, де Линь и Ланжерон прибыли в ставку Потемкина поздней осенью 1790 года. Людей, выросших при версальском дворе, никакой другой двор не мог удивить блеском. Но ставки, подобной потемкинской, в истории, вероятно, и в самом деле никогда не было. При верховном главнокомандующем находилось шестьсот человек прислуги, двести певчих и музыкантов, драматическая труппа, свой балет и двадцать ювелиров - для изготовления подарков очередным дамам сердца Потемкина. Для больших праздников устроена была огромная подземная галерея, - ее описывает в своих воспоминаниях графиня Головина. Мебель была покрыта розовой и серебряной материей, такие же были ковры. Курились арабские куренья, все было в восточном стиле. Воюя с турками, Потемкин в их обычаях многое одобрял. Но питался он без предписанной туркам воздержанности. Завтраков и обедов в день было шесть. Ланжерон рассказывает, что в пору своей предсмертной болезни Потемкин, трясясь от лихорадки, съел при нем за обедом огромный кусок ветчины, целого гуся, несколько цыплят и выпил неимоверное количество кваса, меда и вин. Остается только делать предположения, как он питался, когда не был на смертном одре.

Во время обеда играл оркестр, составленный из малороссийских, еврейских и итальянских музыкантов. Потемкин очень любил музыку, но понимал ее по-своему. Музыкальные идеи у него были столь же своеобразные, как все остальное. В оркестровку "Тебе Бога хвалим" введены были, например, пушки: при стихе "свят, свят, свят" по знаку дирижера батарея из десяти орудий гремела беглым огнем. Солистов в Бендерах найти было, по-видимому, трудно, но русский посол в Вене обещал князю прислать ему отменнейшего клавесинщика. Клавесинщик был и в самом деле недурной: это был не кто иной, как Моцарт.

Автор "Реквиема" - в драме Пушкина некоторое подобие птички Божьей - в ту пору, как, впрочем, почти всю жизнь, бедствовал совершенно. Моцарт был такой же "гуляка праздный", как Сальери - убийца. Ни от какой работы он не отказывался: уроки музыки детям - можно; танцы для придворного бала - отлично; пьеска для часов - отчего же нет? В одном из своих последних писем к жене (от 3 октября 1790 года) Моцарт сообщает: "Только теперь могу себя заставить написать адажио для часовых дел мастера, чтобы несколько дукатов попрыгали в твоих ручках, милая жена моя. Ах, если бы хоть дело шло о музыке для больших часов, стенных или башенных"... Обращался он за помощью к "уважаемому и мудрому муниципалитету Вены", но без большого результата. "Уважаемый и мудрый муниципалитет" предложил ему место без жалованья. Теперь везде стоят памятники Моцарту; но похоронили его, по бедности, в общей яме - дело нередкое. Замученный безденежьем, долгами, работой на часовых дел мастеров, он принял предложение отправиться на службу в оркестр московитского фюрста, но не успел: умер (почти одновременно с Потемкиным). Очень жаль, что не успел: по крайней мере, в первый и в последний раз в жизни ему хорошо заплатили бы - московитский фюрст был пощедрее немецких. Да и зрелище было бы интересное: местечковый бендерский оркестр с пушками - с Моцартом в роли солиста!

Потемкин принял французских офицеров очень любезно. Он любил иностранцев и всю жизнь был ими окружен. О некоторых из его приближенных и не скажешь, кто они, собственно, были по национальности: родились в одной стране, служили в другой, перешли на службу в третью. Граф де Дама в ставке русского главнокомандующего трижды в неделю носил русский военный мундир, а в остальные дни - французский. Позднее он стал главнокомандующим армии неаполитанского короля, потом просился на службу к Габсбургам, а по восстановлении Бурбонов на престол поступил на французскую службу снова. Вернулся на круги своя ветер, двадцать пять лет носивший его по миру. Этому ветру мы обязаны двумя томами интереснейших мемуаров.

Разумеется, в настоящей статье не может быть описан штурм Измаила. В трудах историков и мемуаристов есть немало подробных его описаний. Существует также художественная картина - в седьмой и восьмой песнях байроновского "Дон Жуана". Байрон несколько путался в русских именах: "Они кончаются на "ишкин", "ускин", "ифкчи", "уски". Я приведу из них одно лишь: "Рузамуски". Приводит он, впрочем, кроме Разумовского, и несколько других имен - в большинстве столь же точно: Шерематов, Мускин-Пускин и т. д. (Суворов у него рифмуется с lover of, из чего надо заключить, что Байрон произносил "Северов" с ударением на первом слоге.) Единственным источником послужил для знаменитого поэта труд Кастельно, тоже далеко не безукоризненный в смысле точности. Именно благодаря этому я и напоминаю здесь о "Дон Жуане": Кастельно рассказал в своей книге происшествие, случившееся при штурме с герцогом Ришелье. Байрон это происшествие использовал, приписал своему герою Дон Жуану, развил, изменил и построил на нем дальнейшее развитие поэмы.

Происшествие это заключалось в следующем. Штурм начался ночью, в темноте, задолго до рассвета. Незабываема картина боя, которую дает в своих воспоминаниях Ришелье (так правдиво, кажется, до Стендаля никто войны не описывал): совершенная тьма, крики "ура!" и "Алла!", адский огонь, отсвечивающийся в водах Дуная, непрестанный бешеный лай, вой, визг собак, которых в Измаиле, как во всех турецких городах, было великое множество... Ришелье был причислен к отряду генерала Маркова, но случайно потерял в этом аду свою часть, присоединился к другой и с ней ворвался в главный, последний бастион гибнущей крепости. Там укрылись все женщины Измаила. Защищал этот бастион сам сераскир. Старый паша, стоя под зеленым балдахином, совершенно спокойно встретил ворвавшихся врагов. Вбежавший одним из первых англичанин, офицер русской службы, предложил ему сдаться. Не говоря худого слова, сераскир выстрелил в него из пистолета, убил его и в ту же секунду был поднят на штыки. Выбежав из бастиона, Ришелье увидел, как два солдата схватили маленькую турчанку. Он бросился на них и осыпал их бранью. Не знаю, поняли ли солдаты французскую брань герцога, или к тому времени он успел заучить кое-какие русские выражения, - турчанка была ему тотчас отдана. Долго он ее оберегал в часы этой нескончаемой ночи и затем, к своему великому горю, потерял ее!

За штурм Измаила Ришелье получил Георгиевский крест и, по словам Гримма, был на седьмом небе. Но, по-видимому, ночь эта надолго отбила у него охоту к войне. "Надеюсь, я никогда больше не увижу столь ужасного зрелища", - пишет он. Ришелье не был рожден для военной карьеры. Недели через три после падения крепости он вернулся в бендерскую ставку. Потемкин встретил его чрезвычайно любезно и предложил взять с собой в Петербург. Императрице уже было известно, что в ее армии служит человек, принадлежащий к столь знаменитой французской семье (в одном из своих писем к Гримму она упоминает о Ришелье, добавляя, что, по общему отзыву, он замечательный юноша). Ришелье отклонил это предложение и попросил у Потемкина разрешения вернуться в Париж: получил известие о тяжкой болезни своего отца.

В Париже, куда вернулся Ришелье после штурма Измаила, на него посыпались несчастья. Умер его отец. Одновременно выяснилось, что их семья почти разорена. Куда делось состояние, приносившее до 500 тысяч ливров ежегодного дохода, - непонятно. Ришелье, человек совершенно бескорыстный, отказался от остатка доходов в пользу кредиторов и двух своих сестер, которых нежно любил. Но главное горе было не в разорении. Шел 1791 год. Медовый месяц революции кончился. Начиналось обычное в революционной истории время: классический переход от всенародного восторга к всенародному ужасу.

Ришелье, как и большинство французских эмигрантов, бежал не по трусости. Не по храбрости остались во Франции другие. Чаще всего дело это определялось случаем, отчасти и модой. Очень многие уезжали потому, что так было принято - "все уезжают". И почти никто из этого тогда трагедии не делал: ведь уезжаем на три месяца, ну на полгода, пустяки!

Ему и до того возвращаться во Францию из России не хотелось, он сам говорит: "Ехать в Париж мне было страшнее, чем было бы трусу участвовать в штурме Измаила". Покинул он родину в августе 1791 года легально, получил заграничный паспорт, и это позднее очень благоприятно отразилось и на его судьбе, и на судьбе его близких. В пору страшных революционных законов против эмигрантов и их родственников, оставшихся во Франции, жена герцога, "femme Richelieu", неизменно ссылалась на то, что ее муж не эмигрант: он не бежал, а уехал с законным паспортом. Так герцогиню очень долго и не трогали, посадили ее в тюрьму лишь при Робеспьере.

Ришелье отправился не в Кобленц, а в Петербург. Там его встретили превосходно. Императрица Екатерина была с ним чрезвычайно любезна, 25-летнему иностранцу был дан чин полковника, его пригласили бывать запросто в Эрмитаже. Он был в полном восторге. Разочарование пришло позднее.

В России, да еще в Англии, относились к эмигрантам лучше, чем в других странах. Вначале императрица Екатерина оказывала им гостеприимство с восторгом. Именно в это время и попал в Петербург Ришелье. В германских землях дело уже обстояло иначе. Поход на Париж герцога Брауншвейгского закончился в 1792 году полным провалом. Венское правительство объявило, что с 1 апреля 1793 года перестанет платить жалованье эмигрантскому корпусу принца Конде. Положение людей, входивших в этот корпус, сразу стало трагическим, - денег больше почти ни у кого не оставалось. Тогда в Петербурге возник так называемый крымский проект: предполагалось перевести в недавно завоеванный Крым армию принца Конде. Инициатором этого плана был Ришелье, подписал документ Платон Зубов, а кто был автором - сказать трудно.

Документ этот, состоящий из 33 параграфов, и трогателен, и в некоторых отношениях курьезен - особенно по необыкновенной своей цифровой отчетливости. Русское правительство отводило французской эмиграции на берегу Азовского моря "630 000 arpents russes gu'on nomme deciatine". Надлежало образовать две военные колонии. Каждая колония делилась на десять округов, каждый округ - на пять деревень. В каждой деревне должны были поселиться "сорок мушкетеров-дворян и двадцать мушкетеров-недворян (roturiers). Каждому мушкетеру-дворянину отводилось шестьдесят десятин земли, недворянину - тридцать (офицерам же - по триста). Кроме того, каждому поселенцу, независимо от происхождения, давались две кобылы, две коровы, шесть овец. Получали колонисты, по проекту, и жалованье. Генеральным инспектором эмигрантской колонии назначался сам принц Конде, а ее губернатором - герцог Ришелье.

С этим проектом и с двумя бочонками золота на расходы по перевозке армии в Крым Ришелье в конце 1792 года выехал в Германию в эмигрантский штаб. По словам Круза-Крете, предложение императрицы было эмигрантами встречено "пренебрежительно", за что им тогда немало досталось упреков и ругательств и от русских, и даже от французских современников. В самом деле, нищим людям, которым некуда деться и нечего есть, предлагают жалованье, предлагают землю в благословенном, солнечном краю, а они ломаются, капризничают, изображают бар! Разумеется, неблагодарные дураки, если не совершенные проходимцы. Ростопчин писал:

и дураки, и проходимцы. Мы к этому так отнестись не можем. Когда надежды разбиты, когда делать больше нечего, когда люди начинают терять веру в себя и изверились во всем остальном, в противовес полному отчаянию неизменно появляется нечто неожиданное, поражающее, дикое. Скажем символически кратко: Парагвай.

Крым был Парагваем французской эмиграции.

Принц Конде и его армия знали о Крыме (еще почти диком в ту пору) меньше, чем мы знаем о Парагвае. Если принять во внимание способы передвижения той эпохи, то Крым был от Рейна географически едва ли не дальше, чем Парагвай от Парижа. Вероятно, люди передавали друг другу всякие ужасы: малярия, ядовитые змеи, земляные блохи. Но главное было, наверное, не в этом. Граф Ростопчин ровно ничего не понял в тяжелой, мучительной драме этих несчастных людей, сбитых с толку событиями.

Ришелье, по-видимому, понял эту драму лучше. Не буду излагать дальнейшую историю крымского проекта. Скажу только, что Ришелье остался с армией. Конде предложил ему полк "Рыцарей короны". Ришелье отклонил это предложение, но остался при эмигрантской армии на должности военного агента России (венский кабинет возобновил субсидию Конде). С этой армией он и проделал катастрофические походы следующих лет; участвовал во многих делах и вел себя примерно. Однако война того времени его, по-видимому, угнетала. На западном фронте она была более жестокой, чем в Южной России. Еще худшие вести доносились из Франции: там, как всегда при гражданской войне, зверства были не исключением, а правилом. С другой стороны, есть основания думать, что эмигранты на Ришелье косились. Правда, вопрос о подданстве, о гражданстве тогда ставился не так, как теперь. Но все же странно было французам, что человек, носящий одну из самых знаменитых фамилий Франции, состоит в их армии военным агентом другой державы.

Сам Ришелье, по-видимому, уже принял решение. В восстановление Бурбонской династии он верил плохо. "У французов будет король, - писал он, - но не король из дома Бурбонов". Не надо тут особенно восторгаться его политической проницательностью - так тогда думали очень многие, и почти все проглядели будущего "короля", в ту пору молодого республиканского офицера. Один из немногих, Талейран неизменно утверждал: "Якобинцев задушит только якобинец"...

Он стал "Эммануилом Осиповичем де Ришелье", таким на всю жизнь и остался. Впоследствии, через четверть века, с восстановлением Бурбонов на престоле, Ришелье оказался главой французского правительства; но русской стихии из своей души не вытравил тогда. С некоторым удивлением читаем мы письма, которые он писал из Франции в последние годы своей жизни. В одном из них он пишет о "чистом, свободном воздухе наших степей" - дело шло о степях Новороссии. В другом письме, выражая одному из одесситов сочувствие по случаю трудного положения одесской хлебной торговли, он добавляет, что, к счастью (heureusement), во Франции тоже ожидается плохой урожай, следовательно, новороссийские дела могут поправиться. Письмо для французского министра-президента довольно неожиданное.

В марте 1795 года Ришелье вернулся в Петербург. Но теперь его там встретили совершенно иначе, нежели три года тому назад. Императрица больше герцога в Эрмитаж не приглашала. Платон Зубов принял его чрезвычайно грубо - не ответил на поклон, не подал руки. В письме к Разумовскому от 11- 12 мая 1795 года Ришелье говорит: "По словам Эстергази, способ обращения со мной должен показать французам, что им надеяться не на что; желаю отбить охоту (degouter) у тех французов, которые уже в России или которые хотели бы сюда приехать".

О недолгом царствовании Павла Петровича распространяться не приходится. Именно в эту пору войска принца Конде пришли в Россию. На их долю выпало много бед, но такова же была в то царствование судьба коренных русских людей. Ришелье для начала получил генеральский чин, затем был отставлен от службы, снова принят, снова отставлен, "он исчерпал на себе все виды немилости", - кратко сообщает Ланжерон. "Je n'ai pas d'autre desir quo d'etre уволен le plus tot possible",* - писал Разумовскому сам Ришелье. Желание его через некоторое время исполнилось. Как-то в окрестностях Петербурга произошел пожар; Ришелье со своими кирасирами "самовольно" отправился тушить - и получил чистую отставку.

Он остался без гроша, жил на полтора франка в день. Тем не менее, мысль о возвращении на родину не приходила ему в голову. Собственно, вернуться во Францию уже было можно: революция кончилась, страной правил генерал Бонапарт.

Отношение эмигрантов-роялистов к Наполеону - страница истории замечательная. Некоторые из них прекрасно понимали, что он положил конец революции - и сделал это гораздо умнее и искуснее, чем предполагали и тщетно старались сделать они. "Презираю людей, которые пытаются отрицать душевную силу и военный гений этого необыкновенного человека, - писал в 1808 году легитимист из легитимистов граф де Дама. - Ах, отчего он не Бурбон! С каким восторгом я посвятил бы свою жизнь службе в армии под его руководством. Быть врагом своих соотечественников - самая худшая участь, которая может постигнуть француза. Но я не могу служить человеку, не принадлежащему к роду моих повелителей, хоть он и в тысячу раз талантливее, чем люди, бывшие моими повелителями"...

Ришелье таких мыслей не высказывал. Может быть, и он думал так же. Скорее, по самой природе своей он был не способен к крутой перемене в делах и взглядах - не был настоящим политическим деятелем. В свой лагерь потерял веру, но в другой переходить не желал. Конечно, при некоторой настойчивости, он мог вернуться на французскую службу. Бонапарт в синюю кровь не верил нимало, но по политическим причинам старался приблизить к себе родовую знать. Официально (до общей амнистии 6 флореаля Х года) все оставалось по-старому, чуть только не как при Робеспьере: французские эмигранты, "поднявшие руку на родину", считались страшными преступниками и злодеями. В действительности, почти каждый, кто хотел, мог без особых трудностей приехать во Францию. Наполеон (сам чуть не ставший эмигрантом) отлично знал, что ему служат на ответственных должностях не такие преступники и злодеи (чего стоил один Фуше!). Относился он к военным талантам офицеров армии Конде с некоторой иронией, но враждебных чувств к эмиграции у него не было.

Ришелье счел все же возможным ненадолго съездить в Париж: надо было добиться возвращения остатков имущества. По сенатус-консульту 6 флореаля эмигрантам возвращалось то имущество их, которое после конфискации не было продано государством частным лицам. Но обставлено это было неприятными формальными условиями (признание нового строя и т. д.). Ришелье идти на них не хотел, и, по-видимому, в Париже эта история приняла характер довольно курьезный. Сам Ришелье к Наполеону не являлся, но его жена сделала визит Жозефине. По доброте своей, Жозефина неизменно хлопотала перед мужем за всех эмигрантов. Вдобавок, как у большинства незнатных дворян, аристократизм у нее был слабостью; вероятно, ей было лестно, что к ней обращается за протекцией герцогиня Ришелье, дочь герцога Рошешуара.

При поддержке Талейрана и русского поверенного в делах Колычова, он своего добился. Однако о поступлении на французскую службу не было и речи, - "отчего он не Бурбон?". В судьбе Ришелье, как в судьбе России, произошла ещё до того счастливая перемена. На престол вступил император Александр I. В январе 1803 года императорским приказом "дюк Эммануил Осипович де Ришелье" был назначен градоначальником Одессы.

Ришелье был назначен градоначальником - по более старой, возродившейся при большевиках терминологии - "гражданским комиссаром". Градоначальник был, города не было. Население к 1803 году несколько увеличилось, но почему-то в Хаджи-Бей съезжались из всех стран подонки общества. "Это республика жуликов", - писал Рейи, посетивший Южную Россию в 1803 году. "Помойная яма Европы", - вспоминает граф Ланжерон. Такой застал Одессу Ришелье. Градоначальником, потом военным губернатором всей Новороссии он пробыл одиннадцать лет. Когда он покинул Россию, Одесса была прекрасным благоустроенным европейским городом, с гаванью, торговый оборот которой доходил до 30 миллионов рублей в год - сумма по тем временам огромная.

Кузнецк, Магнитогорск - какую рекламу на весь мир сумели устроить себе большевики из этих новых городов! "На поле из ничего создали город", "за 15 лет выстроили больше, чем было выстроено в России до советской революции за полтора века", - мы это читаем не только в "Правде", и верит этому искренно не только леди Астор: должно быть, верит и вся советская молодежь. Разумеется, тратятся на эти Магнитогорски миллиарды. Одесса же была выстроена буквально на гроши. Правда, покупная способность денег была в ту пору не нынешняя. В одном старом сборнике мне попались воспоминания некоего Бориневича; он жил в Одессе более столетия тому назад и за комнату и стол в семье чиновника платил в месяц два рубля серебром! Но и с этой поправкой удивляешься, какие ничтожные средства отпускались Ришелье: 17 тысяч рублей, 32 тысячи рублей, 120 тысяч рублей и т. д

Перечисляю только главное из того, что было сделано при нем в Одессе: проложено множество улиц, в 50 футов шириной каждая, разбиты сады, выстроены собор, старообрядческая часовня, католическая церковь, синагога, две больницы, театр, казармы, рынок, водоем, благородный воспитательный институт (впоследствии Ришельевский лицей), коммерческая гимназия, шесть низших учебных заведений, "редут с кофейным заведеньем" и "променная контора". Добавлю, что если Петербург выстроен "на костях", то об Одессе этого сказать никак нельзя. Там и крепостных не было, как не было помещиков. Ришелье пользовался вольнонаемным трудом. Некоторые из его построек существуют и по сей день. Строил лучшие здания (или, быть может, лишь присылал для них рисунки) знаменитый архитектор Томон.

Жил Ришелье чрезвычайно скромно, в небольшом доме, на улице, названной его именем. Работал он целый день, ездил по постройкам, принимал подчиненных и просителей, посещал присутственные места, экзаменовал воспитанников своих, учебных заведений, объезжал край, бывал на археологических раскопках. Популярность его в Новороссии была совершенно исключительная; об этом есть свидетельства, исходящие отнюдь не из официальных источников. Он охотно посещал маленькие вечера в частных домах и в "редуте", принимал участие в домашних чтениях-концертах. Программа одного из таких вечеров до нас дошла с именами всех участников. По-видимому, в большинстве это были купцы разных национальностей Одессы, едва ли люди очень культурные, и обстановка, должно быть, мало напоминала Версаль. Но бывший первый камергер Людовика XVI о Версале и думать забыл. Он всей душой ушел в свой город. Из писем его видно, что он по-настоящему влюбился в Одессу. Военная служба не принесла Ришелье ничего, кроме горя и разочарований. В первый раз в жизни он теперь занимался мирным культурным делом, которое дало ему полное душевное удовлетворение. Я не хочу сказать, что генерал-губернаторы рождаются, и что Ришелье родился генерал-губернатором. Но этот человек, сочетавший ум с кротостью, энергию с верой в труд, всю жизнь только об одном и мечтал - создавать. Не удалось ему ничего сделать для Франции, почти ничего - для французской эмиграции. Он теперь работал для чужого народа: вместо Версаля и Кобленца оказалась Одесса.

Отечественная война должна была поставить Ришелье в нелегкое положение. Конечно, он уже давно был "Эммануил Осипович", генерал-лейтенант русской службы, правитель огромной провинции, оказавший неоценимые услуги России. Император Александр очень его любил и говорил шутливо, что обязан вечной благодарностью Французской революции: она дала ему таких людей, как Ришелье. Со всем тем, Ришелье был француз.

В "Войне и мире" Жюли Карагина пишет княжне Марье на забавном, дословно переведенном с французского, языке: "Я вам пишу по-русски, мой добрый друг, потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать говорить. Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору"... Так были настроены в 1812 году почти все, и положение французских офицеров русской службы оказалось, естественно, не из самых приятных.

Герцогиня Ришелье в своих воспоминаниях о муже говорит, что он ни за что не хотел воевать со своими соотечественниками: потому и принял в свое время, вместо предлагавшегося ему военного поста, назначение в Одессу, чтобы не проливать французской крови. Это совершенно неверно. Некоторые эмигранты (например, граф Тулуз-Лотрек) были действительно так настроены. Но Ришелье к их числу не принадлежал. Сражался он против Франции в 1793-1794 годах, готов был и даже, можно сказать, жаждал воевать и в 1812-м. По письмам его и поступкам видно, что он в пору Отечественной войны был так же "восторжен через энтузиазм", как Жюли Карагина. Для этого доброго, миролюбивого человека Наполеон, воплощение войны, давно уже стал некоторым подобием Антихриста. После Бородинского сражения Ришелье, весьма здраво и трезво (в отличие от большинства современников) расценивая трудное стратегическое положение французской армии, одновременно высказывает сомнение, человек ли Наполеон или существо потустороннее: если он человек, то войдет в Москву - и там погибнет, но что если он - не человек?

С внешней стороны, во всяком случае, было тут и странное, и смешное: генерал по фамилии Ришелье призывал жителей Новороссийского края "явить себя истинными россиянами" в борьбе с нашествием французов. Но в искренности волнения "дюка" сомневаться нельзя. Первое его дело в 1812 году: он жертвует свои сбережения, все, что у него было, 40 тысяч рублей, на дело обороны. Все его письма говорят об одном: как бы получить назначение на боевой пост, как, хоть в малой мере, способствовать поражению дьявола? Если не ошибаюсь (вполне проверенных сведений я не нашел), он съездил в Петербург, участвовал в каком-то военном совете, что-то предлагал. Назначения на фронт он не получил: в Одессе началась страшная эпидемия чумы. Начальник края, естественно, должен был остаться на своем посту.

На этом посту Ришелье и оставался еще два года, показывая чудеса распорядительности, доброты и самоотвержения. Он окончательно покорил сердца местных жителей. "В Одессе живет тридцать тысяч человек, и все без исключения обожают дюка", - писал один из современников. Заезжие столичные люди бывали, по-видимому, недовольны его демократизмом: ходит пешком в старенькой шинели, хоронит холерных, посещает греческие и еврейские лавки, крестьянские избы, запросто беседует с хозяевами, расспрашивая их о делах, бывает на вечеринках у купцов!.. Несмотря на старенькую шинель, вид у него был грансеньерский. "Всегда оставался герцогом де Ришелье!" - пишет Сикар.

Однажды дюк вызвал к себе оборотистых одесских богатеев и с убийственной вежливостью попросил срочно передать в казну все незаконно захваченные городские земли. Просьба была удовлетворена

Сам он также очень любил население своего края. "Он слишком одессит" ("trop Odessois"), - замечали неодобрительно иные. Особенно восхищали Ришелье казаки. Правда, говорит он о них приблизительно так, как мог бы говорить о патагонцах: "Какие умницы! Не имеют никакого представления о компасе, но в степях обходятся без него, безошибочно ориентируются по звездам". Тот же тон Магеллана на Филиппинских островах порою сказывается и в его отношении к туркам, к татарам. Под Аккерманом пленный паша попросил Ришелье, в виде личного ему одолжения, отрубить голову провинившемуся переводчику. Ришелье невозмутимо ответил, что всей душой рад бы сделать эту небольшую politesse, но по закону не имеет на то права.

Он много путешествовал по Южной России, все восторгаясь ее красотами. С некоторым правом можно утверждать, что именно Ришелье (если не считать полумифических генуэзцев и Афанасия Никитина) открыл Ялту, Гурзуф, Ливадию. В Гурзуфе он приобрел участок земли - впоследствии известное имение Воронцовых - и выстроил там для себя дачу. Позднее продал ее по недостатку средств. Состояния он в России не нажил. Между тем цены на землю в южной России, благодаря его культурной работе, поднялись чудовищно: под Одессой десятина при его вступлении в должность шла по 80 копеек, а к концу его пребывания на должности платили целых двенадцать рублей!

И наконец, случилось то, что сами эмигранты склонны были тогда считать чудом! Военное счастье изменило Наполеону. В рядах разных европейских армий входили они во Францию.

Входили с самыми разными чувствами. "Мерзавцы остались во Франции, полоумные эмигрировали", - писал когда-то Растопчин, главный русский ненавистник эмигрантов, да и французов вообще. Оказалось, не все оставшиеся во Франции - мерзавцы, и не все эмигранты - полоумные. Были и такие, что, по слову Токвиля, "хотели восстановить старый строй, но похуже того, который был революцией разрушен". К их числу принадлежал Ланжерон. Крестьяне, отобравшие у него землю в начале революции, с радостным видом ему сообщили, что его лесов они не тронули. "Вот и отлично, будет на чем вас перевешать", - угрюмо ответил Ланжерон. Никого вешать ему не пришлось. "29 марта 1814 года, - рассказывает Пэнго, - он с русским отрядом поднялся на Монмартрский холм и долго молча смотрел на город, в котором прошла его молодость, которого он не видел 25 лет..." Пореволюционная Франция ему, по-видимому, не понравилась: он навсегда остался в России. Его единомышленник и товарищ по русской службе Сен-При умер за день до взятия Парижа.

С иными чувствами возвращались другие эмигранты, и разный багаж мыслей, чувств, опыта ввозили они с собою - от английской конституции до блюда Weish Rarebit, который, по совершенно серьезному одобрительному замечанию одного из историков, вывез во Францию из Соединенных Штатов знаменитый гастроном-эмигрант Брилья-Саварен (впрочем, вернувшийся в Париж много раньше).

Что же именно привез с собой после долгого изгнания дюк Эммануил Осипович де Ришелье? Он, во всяком случае, был эмигрант не мстительный и незлобивый.

Но Ришелье, собственно, и не собирался возвращаться во Францию. После ухода Антихриста-Наполеона из России его воинственный пыл стал слабеть. Одесский военный губернатор теперь снова думал только о своем крае. В эти бурные годы он положительно забрасывает императора Александра длиннейшими обстоятельными докладами: о пошлинах, о благоустройстве Новороссии, о каботажном плавании в Азовском море. Не сомневаюсь, что Александр Павлович в эти докладные записки и не заглядывал: ему в 1813-1814 годах было не до каботажного плавания в Азовском море.

Как случилось, что Ришелье покинул Россию? Сразу сошлось несколько обстоятельств. По семейным делам он должен был посетить Париж. Кроме того, император Александр возложил на него миссию характера интимного: надо было выяснить вопрос о возможности брака между сестрой императора и герцогом Беррийским, племянником Людовика XVIII. И одновременно о Ришелье вспомнили сами Бурбоны. Но вспомнили не совсем так, как он мог себе представить. Два человека большого житейского опыта, оба настроенные вполне цинически, король и Талейран решили образовать "коалиционный кабинет" - от Ришелье до Фуше. "Кровавый палач", как называли революционного министра полиции эмигранты, был одним из самых ненавистных для них людей. Представим себе для сравнения правительство из русских монархов-эмигрантов - с Уншлихтом или Ягодой во главе одного из важнейших министерств. По-видимому, Ришелье был потрясен: Людовик XVIII назначает министром человека, когда-то голосовавшего в Конвенте за казнь короля, его родного брата! Цинизм и безнравственность, даже под видом государственной необходимости (или особенно под этим видом), были всю жизнь чужды и отвратительны Ришелье. Он с благодарностью отклонил королевское предложение.

За первым разочарованием последовали другие. Не так представлял он себе возвращение эмиграции. "Наши дорогие соотечественники ничему не научились за 25 лет, - писал Ришелье 31 января 1815 года, - ненависть, злоба, нетерпимость". Все это было так ему несвойственно. Сам он не чувствовал ненависти ни к кому. Среди отобранного у него когда-то имущества была великолепная картинная галерея, частью оставшаяся, вероятно, еще от кардинала. Она давно находилась в Лувре. Ришелье ходил в музей, любовался там картинами, которые когда-то ему принадлежали, и выражал полное удовлетворение по поводу того, что они перешли к французскому народу. Между тем он был теперь совершенным бедняком. От родового богатства ничего не оставалось; сбережения, сделанные за долгие годы службы в России, Ришелье, как сказано выше, пожертвовал на Отечественную войну. Он был так беден, что вынужден был продать украшенные алмазами знаки своих русских орденов.

Есть все основания думать, что больше всего он хотел вернуться в Одессу. Однако на него было оказано сильное моральное давление: кто мог бы выговорить для Франции у победителей лучшие условия мира, чем он? Александр I чрезвычайно почитал его; Веллингтон говорил, что слово герцога Ришелье лучше всякого договора. Ришелье уступил. После падения кабинета Талейрана он стал 26 сентября 1815 года председателем совета министров.

Здесь кончается "дюк Эммануил Осипович де Ришелье". Начинается карьера французского государственного деятеля, не относящаяся к этой статье. Карьера ничем особенно не замечательная. Ришелье не унаследовал политических талантов знаменитого кардинала. Вдобавок и подход его к политическим противникам - ты человек, я человек, отчего же нам не сговориться полюбовно? - явно не соответствовал "задачам текущего момента". Были у него и важные ошибки. Он не удовлетворил ни правых, ни левых, ни короля, ни оппозицию - никого. Вероятно, и сам был удовлетворен не слишком. Впрочем, все отдавали должное благородству его характера и бескорыстию, исключительному для той эпохи, - да и для всех других эпох. При окончательном его уходе в отставку парламент, зная, что у этого бессребреника нет ни гроша, назначил ему пожизненную ренту в 50 тысяч франков. Ришелье отказался от дара, сославшись на нежелание увеличивать финансовое бремя страны. Людовик XVIII заявил, что усмотрит в отказе личную для себя обиду. Тогда Ришелье принял дар - и тут же пожертвовал его на устройство богадельни в Бордо.

В последние годы своей жизни, разочарованный и усталый, он то путешествовал, то жил в глуши. Все собирался снова посетить Новороссию, мечтал об этом, давал советы своим преемникам. Письма его свидетельствуют, что, как другой знаменитый эмигрант, Жозеф де Местр, он мог бы сказать: "На смертном одре буду молиться за Россию". Ему не суждено было снова увидеть Петербург, Одессу, Крым. 16 мая 1822 года он скоропостижно скончался 55 лет от роду.

Детей у него не было. С ним угас род герцогов Ришелье, давший людей столь разных, - точно одни искупали грехи других. Король передал семье Жюмильяков многочисленные титулы, оставшиеся от кардинала.

Марк Алданов.

*

Среди отобранного у Ришельё во время революции фамильного имущества была великолепная картинная галерея, частью оставшаяся ещё от прадеда-кардинала. Она давно находилась в Лувре. Ришелье ходил в музей, любовался там картинами, которые когда-то ему принадлежали, и выражал полное удовлетворение по поводу того, что они перешли к французскому народу. Между тем он был так беден, что вынужден был продать алмазы украшавшие знаки своих русских орденов.

При окончательном уходе в отставку французский парламент, зная, что у этого бессребреника нет ни гроша, назначил ему пожизненную ренту в 50 тысяч франков. Ришелье отказался от дара, сославшись на нежелание увеличивать финансовое бремя страны. Людовик XVIII заявил, что усмотрит в отказе личную для себя обиду. Тогда Ришелье принял дар — и тут же пожертвовал его на устройство богадельни в Бордо...

В кабинете одесского генерал-губернатора Ланжерона на Ланжероновской улице стоял мраморный бюст Ришельё работы французского скульптора Ж.Рютиеля, присланный в 1819 году в дар городу градоначальником Парижа графом Рошешуаром, бывшим в Одессе адъютантом дюка.

Этот бюст сейчас по-прежнему на Ланжероновской, только в Морском музее, расположенном в здании бывшего Английского клуба, построенном в 1842 архитектором Г.Торичелли.

Попал он туда по чистой случайности: в 1965 году сотрудники Одесской Картинной галереи приняли Ришельё за неизвестного адмирала и передали хранившийся в запасниках бюст Морскому музею, где его атрибутировал одесский старожил Е. Е. Запорожченко. В результате бюст оказался буквально в двух шагах от того места, где жил сам «дюк» Ришельё.

-

-

22.05.2012 в 17:12-

-

22.05.2012 в 17:17-

-

22.05.2012 в 17:57